こんな悩みはありませんか?

- 住民税を払わなくていい条件はある?

- 住民税が非課税になる条件について知りたい

- 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置について知りたい

家計が苦しいときに、税金を支払わなければどんなに楽かと考えたことはありませんか?

中でも住民税は、普段はあまり意識していないもののけっこうな金額を徴収されていて、支払わなくて良ければかなり楽ですよね。

そこで今回は、住民税を支払わなくていい条件や、その場合に受けられる優遇措置について解説します。

そもそも住民税について知りたい方は、以下の記事でも解説しているので、先に見ると理解が深まりますよ。

-

住民税の基礎知識!2021年からの変更点や計算方法を解説

続きを見る

それでは、

目次

住民税ってどんな税金?

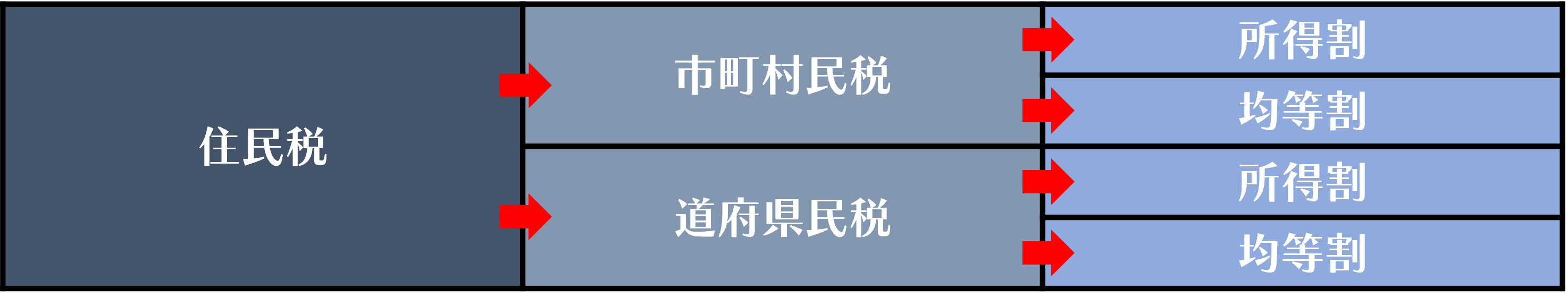

住民税とは、1月1日時点で住所がある都道府県、市区町村に納める税金です。

基本的には、前年の1年間(1月1日〜12月31日)所得に対して課税されます。

個人に課される住民税を「個人住民税」、法人に課されるものを「法人住民税」と言います。本記事では、特に個人住民税の概要や非課税について解説します。

ちなみに、法人住民税が以下のいずれかに該当する場合に非課税となります。

- 非課税独立行政法人、地方公共団体などの公共法人

- 収益事業を行わない宗教法人、学校法人などの公益法人

個人住民税は「均等割」と「所得割」の合計の税金が徴収されます。それでは、詳しく見ていきましょう。

均等割

均等割は、名前の通り一定以上収入がある全ての人から均等に徴収される住民税です。

税額は平成26年度から令和5年度までで、市町村民税(東京23区は特別区民税)が3,500円、道府県民税(東京都は都民税)が1,500円です。

ほぼ全ての自治体はこの税額ですが、環境保全等の理由で道府県民税に上乗せした金額を設定している自治体もあります。

所得割

所得割は、前年の所得に対して課税される住民税です。所得が大きくなれば住民税も大きくなります。

税率は基本的に、市町村民税が6%、道府県民税が4%の合計10%です。指定都市の場合は市町村民税が8%、道府県民税が2%の合計10%です。

税率は均等割と同様に自治体が決められるので、増額している自治体や減額している自治体があります。

住民税を払わなくていい条件

本題ですが、住民税が非課税になる条件を解説します。

住民税は「均等割と所得割の両方が非課税になる」か、「所得割のみ非課税になる」かの2つしかなく、「均等割のみ非課税になる」ことはありません。

均等割と所得割が両方が非課税になる場合

以下の3つのうちのいずれかに該当する場合は、住民税の均等割と所得割の両方が非課税となります。

- その年の1月1日時点で、生活保護を受けている人

- 前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら204万4,000円)の、未成年者、障害者、寡婦、寡夫

- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人

ー東京23区の場合ですと、

ー同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

ー35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+ 扶養親族の数) + 31万円

ー同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は45万円

例えば、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は、年収100万円以下なら非課税です。

ちなみに「103万円の壁」という言葉があるように、103万円を超えると所得税が課税されるようになります。

それは基礎控除額48万円と給与所得控除額55万円を合計したら103万円になるからです。例えば、年収が102万円なら所得税は非課税ですが、住民税は課税されることになります。

詳しくは「大学生アルバイトの103万円の壁とは?扶養控除の控除額と条件を解説!」の記事で解説しています。

所得割のみ非課税になる場合

前年の総所得金額等が次の金額以下の場合は、所得割は非課税になります。

- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+ 扶養親族の数) + 42万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は45万円

ここに注意!

前述していますが、均等割と所得割の両方が非課税になるかは合計所得金額、所得割のみ非課税になるかは総所得金額等を基準に判定しているので、間違えないように注意してください。

住民税が非課税になる世帯の優遇措置

住民税が非課税になる世帯は、家計に余裕がないと判断されるので様々な優遇措置が受けられます。

今回は、国で認められた優遇措置に関して解説しますが、地方自治体によって優遇措置は違います。

お住まいの地域の優遇措置が知りたい場合は、自治体へお問い合わせいただくといいでしょう。

0歳から2歳までの保育料が無料

住民税非課税世帯に限り、0歳から2歳までの保育料が無償化されました。

対象となる施設は、保育園、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターなど様々です。

高等学校等の奨学給付金が受けられる

全ての生徒が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費の負担を軽減するための制度です。

授業料以外の教育費とは、教材費、修学旅行費、通学用品費、PTA会費などです。給付額は以下の通りです。

| 世帯状況 | 給付額(年額) | |

| 国公立 | 私立 | |

| 生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 | 3万2,300円 | 5万2,600円 |

| 住民税非課税世帯【全日制等】(第一子) | 11万100円 | 12万9,600円 |

| 住民税非課税世帯【全日制等】(第二子以降) | 14万1,700円 | 15万円 |

| 住民税非課税世帯【全日制等・通信制】 | 4万8,500円 | 5万100円 |

大学の入学金・授業料の減免、給付型給付金

住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生が受けられる制度です。

入学金・授業料の減免上限額(年額)は以下の通りです。

| 国公立 | 私立 | |||

| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |

| 大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |

| 短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |

| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |

| 専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |

給付型奨学金の給付額(年額)は以下の通りです。

| 自宅生 | 自宅外生 | |

| 国公立 大学・短期大学・専門学校 | 約35万円 | 約80万円 |

| 国公立 高等専門学校 | 約21万円 | 約41万円 |

| 私立 大学・短期大学・専門学校 | 約46万円 | 約91万円 |

| 私立 高等専門学校 | 約32万円 | 約52万円 |

国民健康保険料が軽減

東京23区では所得に応じて2割から7割程度、国民健康保険料が軽減されます。

各自治体によって軽減される金額が異なるので、自治体に確認をしましょう。

介護保険料が軽減

住民税非課税世帯を対象に65歳以上の方の介護保険料が所得段階ごとに軽減されます。

高額療養費が軽減

70歳未満の方で、同じ医療機関で1ヶ月に支払う自己負担の上限額が3万5,400円になります。異なる医療機関でも医療費を合算できたり、1年以内に3回上限額に達した場合にさらに自己負担額が軽減される仕組みもあります。

まとめ この記事が30秒で理解できる!

個人住民税には均等割と所得割という税金があります。

前年の合計所得金額が一定金額以下だと均等割と所得割の両方が非課税になり、前年の総所得金額等が一定金額以下だと所得割のみ非課税になります。

住民税非課税世帯は様々な支援や優遇措置が受けられます。自治体等に確認し、有効活用しましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。